Warum wir Zellulose nutzen

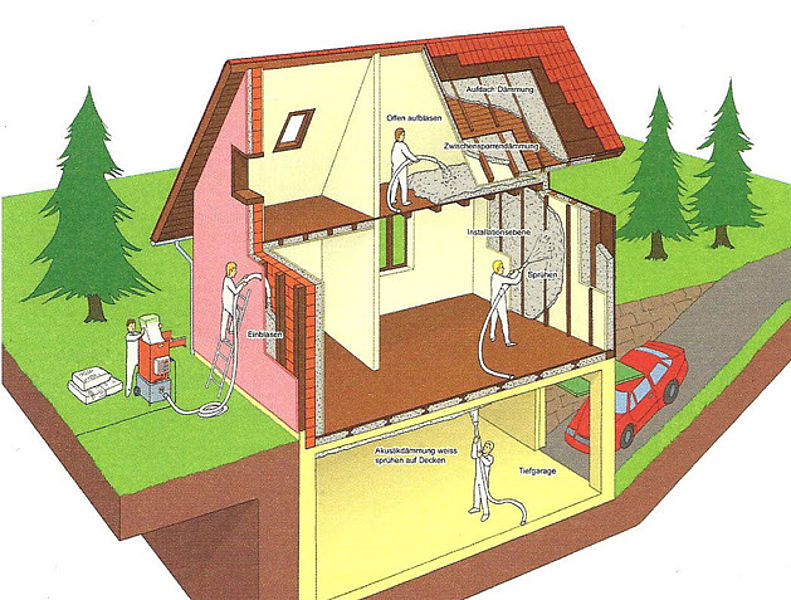

FÜR JEDES PROBLEM DIE RICHTIGE TECHNIK

Offen Aufblasen

Deckendämmung

Einblasdämmung

Wagnerdach

- Zwischensparrendämmung

Fassadendämmung

Sprühen

Akustikdämmung

fugenlose Dämmung

Offen Aufblasen:

Ungenutzte nicht begehbare Dachräume werden oftmals nur zu Wartungszwecken begangen, ein dafür konstruierter „Laufsteg“ oder „Laufstege“ führen zu den jeweiligen Stellen auf dem Dachboden. Ein Begehen der Gesamtfläche ist nicht erfolderlich bzw. aus statischen Gründen nicht gestattet (z.B. bei Leichtkonstruktionen). Hier wird auf dem alten vorhandenen (oder nicht vorhandenen) Dämmstoff einfach eine neue Lage aufgesetzt. Dafür eignet sich besonders unser Zellulose Faserdämmstoff der mittels Einblassystem eine fugenlose Dämmung gewährleistet. Der Laufsteg wird entsprechend der Dicke des neuen Dämmstoffes erhöht

Energieeinsparung liegt in der Dämmung

Deckendämmung:

Ein großes Potential zur Energieeinsparung liegt in der Dämmung von Beton- und Holzbalkendecken im unbeheizten Dachraum. Mit dem hier vorgestellten System wird eine wirtschaftliche Lösung angeboten, die den Einsatz von nicht druckbelastbaren Dämmstoffen in Verbindung mit einem Fußboden z.B. aus Verlegeplatten ermöglicht: Die Dämmung der oberen Geschossdecke mit oberseitiger Abdeckung durch Verlegeplatten.

passgenaue dämmmatte

Einblasdämmung:

Technik für alle Hohlräume, die vorher innen und außen verschlossen werden. Im Hohlraum verfilzt sich die Zellulosefaser zu einer passgenauen, fugenfreien und setzungssicheren Dämmmatte. Je nach Anwendung wird mit Schlauch, Düse oder Lanze eingeblasen.

ungewöhnliches Dämmsystem

Wagnerdach:

Zu der wohl ungewöhnlichsten Namensgebung für ein ebenso ungewöhnliches Dämmsystem gibt es eine besondere „Bauphysik-Geschichte“ zu berichten: Schon in den 80er Jahre publizierte Dr. Helmut Wagner aus verschiedenen Labor- und Freilanduntersuchungen gewonnene, neue Erkenntnisse zum Feuchtehaushalt von Steildächern [Wagner 1984 und 1989].

passgenaue dämmmatte

Zwischensparrendämmung:

Die am häufigsten verwendete Form der Dachdämmung im geneigten Dach ist die Zwischensparrendämmung. Dabei wird die Wärmedämmung exakt zwischen den Sparren eingebaut. Wurde früher eine Lüftungsebene oberhalb der Wärmedämmung und unterhalb der Eindeckung eingefügt, so wird heute der Raum zwischen den Sparren vollständig mit Dämmstoffen ausgefüllt.

ungewöhnliches Dämmsystem

Sprühen:

Diese Technik wird im vertikalen Bereich bei offenen Konstruktionen angewandt, wie z. B. einseitig offene Ständerwände (Installationsebene, Zwischenwände), für Schallschutz-beschichtungen von Decken und Gewölben, für verputzbare Zellulose-Innendämmung ohne Dampfbremse und zur thermischen Sanierung von denkmalgeschützten Fassaden.

dämmen leicht gemacht

Fassadendämmung:

Fassade ausrichten und dämmen leicht gemacht. Die Fassade, als großflächiger Teil der Gebäudehülle, dient sowohl bei der energetischen Altbausanierung, als auch beim Neubau ein wichtiges Augenmerk. Je nach Objekt sind unterschiedliche Kriterien von Bedeutung:

Variabilität in der Dämmstärke

Möglichkeit, die Fassade auszurichten

Schnelle Montage – mit leichten Elementen

Möglichst wenig Wärmebrücken

- Plattenwerkstoffen, Massivholz und Wärmedämmverbundsystemen möglich

Fassadendämmung

Sprühen

Akustikdämmung

Dämmung von Schall

Akustikdämmung:

Ein ewichtiger Teil der Akustik ist die Dämmung von Schall. In der Akustik versteht man unter Dämmung die Verhinderung der Ausbreitung bzw. des Durchgangs von Schallwellen. Neben der Akustik Dämmung ist bei Gebäuden oftmals auch die Wärmedämmung ein Thema.

Für jedes Projekt das richtige Produkt

climacell „S“

ist ein loser Cellulosefaser Hochleistungs-Dämmstoff aus hochwertigen und recyceltem Zeitungspapier.

climacell „pure“

ist ein loser Cellulosefaser Dämmstoff aus unbedrucktem Zeitungspapier für ein besonderes Raumklima.

climacell „akust“ Akustikbeschichtung

Raumakustik verbessern: Mit Climacell „akust“ dem Lärm den Kampf ansagen

climacell „tenax“ Luftdichtungssysteme

Die Luftdichtigkeit ist ein wichtiges Kriterium für eine gute Wärmedämmung.

climacell „inside“

aufgesprühte, kapillaraktive Innendämmung aus Cellulose für ein perfektes Raumklima in ihren einen vier Wänden